| 透明な氷の作り方、氷が白くなる理由も解説 | |

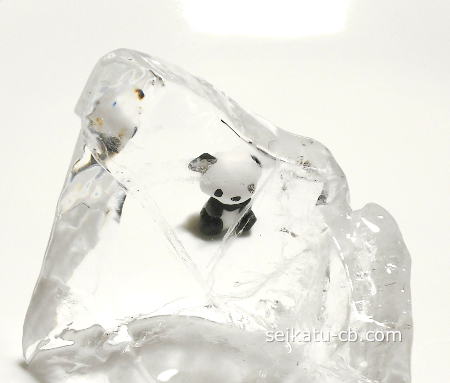

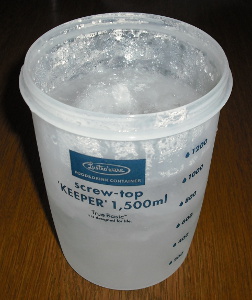

中心が白くにごるのは?白く濁るのは残った空気のせい透明な氷を家で作ろうとしてもなかなかうまくはいかないものです。中心が白く濁った氷になってしまいがちです。水の中には空気やミネラル、トリハロメタンや残留塩素などが含まれています。それら物質にはそれぞれ凝固点(液体が固化して凝固する温度)があり、その中でも水は特に凝固点が高温で、他の物質に先んじて凍っていきます。冷気に触れる面から凍っていくので外側から徐々に氷となり、その他の物質はうちへうちへと押しやられていきます。そして最終的にすべて凍るのですが空気は凍らずに気体のまま残り、それが白く濁って見えるのです。 白く濁るのは残った空気のせいなぜ空気が残ると白く見えるのでしょうか。それは氷を通過してきた光が空気の部分で乱反射するからです。氷の空気が残らないようにすることで、光が乱反射することなく透明な氷を作ることができます。透明な氷をつくるには透明な氷をつくるならゆっくり冷やすでは透明な氷を作るにはどうすればいいでしょうか。それにはゆっくりと時間をかけて凍らせてやることが大事です。高めの温度でゆっくりと凍らせていけば水が氷になる前に空気がしっかりと抜け出ていき、白い濁りのない透明な氷が出来上がります。家庭の冷凍庫は通常マイナス18度ほどに保たれています。温度設定ができる冷蔵庫ならこれをマイナス10度などに変更することでゆっくりと冷却が進み、比較的透明な氷を作ることができます。しかしながらマイナス18度は他の冷凍食品にも適した温度なので、その他の冷凍食品も同時に冷やす場合は温度は上げないほうがいいでしょう。不純物は少ないほうがいい透明な氷を作るときはできるだけ不純物は少ないほうがいいです、ミネラル濃度が低い軟水を使うか、浄水器を通した水を使うか、もしくは一回沸騰させた水を使うといいでしょう。断熱性を高める透明な氷を作るときは鉄やガラスなどの熱伝導率の高い容器は避け、プラスチック容器などを使うといいでしょう。熱伝導率をさらに下げるために製氷器の下に割り箸を二本おいて隙間を作ったり、発泡スチロールを敷いたりするのもいいでしょう。梱包材としてよく使われるプチプチとつぶせるエアキャップなどを全体に巻いて断熱性を高めるのもいいでしょう。途中で中心の水を抜く1/2〜2/3ほど凍らせて割る最初に外側の純粋な水から凍っていき、空気や不純物は最後に残るのであれば、全部を凍らせず1/2〜2/3ほど凍った時点で取り出し、アイスピックで割って空気や不純物を含んだ中心の水を取り出せば、残るのは外側の透明な氷だけになります。そこでプラスチック製の大きめの容器に水(水道水でもよいができるだけ不純物が少ない水)を入れ、そのまま冷凍庫で特に温度調節もせずに冷やしてみました。使ったのはこちらの容器です 5時間ほどすると2/3ほど凍った氷が出来上がったので容器から取り出しアイスピックで割って見たところ、かなり透明な氷が出来上がりました。しかしながら小さな粒々の気泡や、すが入ったような線もかなり見られ、通常の氷よりは透明ではあるものの、市販の透明な氷ほどの透明度には至りませんでした。 エアキャップをかぶせてゆっくりと冷却中心の水を抜けば外側の透明な氷を利用できると考えましたが、やはり急速な冷凍では外側にも空気の気泡というのは出来てしまうようです。そこで2回目は以下の画像のように容器をエアキャップで包み冷却して見ました。 かかった時間は16時間と3倍超になりましたが、そのおかげか、反対側がきれいに透けて見える透明な氷が出来ました。やはり重要なのは冷却時間なようです。下の画像は冷凍庫から取り出した容器です。  次にひっくり返して中の氷を取り出しボールに移したものです。下になっていた部分は少し濁っていますが上部は透明な氷です。  アイスピックで割ると中の空洞からまだ凍っていないミネラルやカルキなどの不純物が濃縮された水が流れ出ます。  それをさらに細かく砕いたものです。  氷の透明度はどの程度?ではもう少しわかりやすい画像でできた氷の透明度をみていきます。以下は少し大きめに砕いた氷の塊です。 さらに後ろにパンダの小物を氷越しに置いて見た画像です。氷がどの程度透明なのかがわかるかと思います。  中の水は不純物が凝縮ちなみに水道水で作った場合、最後に取り出す中心の水はかなりカルキ臭(次亜塩素酸カルシウム)の濃いものになっています。実際味見してみてたところカルキ臭が濃い水でした。これは先に水が凍っていき、水以外の不純物が中心へと押しやられたためです。ミネラルウォーターを使った場合はカルシウムやマグネシウムなどのミネラルの濃い水が中心に集まります。全部凍らせてしまったら?大体16時間ほどで2/3ほど凍りましたが、取り出すのを忘れてしまい全部凍らせてしまった場合はどうすればいいでしょうか。この場合はいったんアイスピックで氷を砕き、中心側で白くなっている部分をアイスピックなどで削り取って使うといいです。怪我をしないように慎重に作業しましょう。透明な丸い氷が作れる商品も手軽に透明な丸氷が作れる市販の商品ですが、家庭で簡単に透明な丸氷が作れるものもあるようです。何点か見かけましたがそのうちの一つを紹介します。「透明氷製氷器 氷さく」という商品は簡単に透明な丸氷を作ることができます。仕組みは円柱状の容器に上から下に断熱効果が高くなるカバーをかぶせて、上から冷やすことで下に空気や不純物を押しやります。上半分が丸い氷で下半分が円柱状の氷ができるようになっていて、空気や不純物は下の円柱状の氷に押しやられ、上の丸い氷は透明に仕上がるという仕組みなようです。

値段はやや高い上の方法でも透明な氷はできますが、全部が凍ってしまわないよう時間を気にしなければなりません。一方でこちらの商品は入れっぱなしで全部が凍っても問題ありません。ただし値段が送料込みで4000円ほどとやや高めです。上で紹介した方法なら容器や断熱材(プチプチ)があればそれほど費用も掛かりません。

※ 参考文献 おいしい料理には科学(ワケ)がある大事典 水の雑学がよーくわかる本

その他の料理のコツのお料理知恵袋一覧 |

PR |

since 2002/09/28

Copyright(C)2002 生活知恵袋 All Rights Reserved

Copyright(C)2002 生活知恵袋 All Rights Reserved