HOME > 食品を上手に冷凍保存・解凍する方法 > キャベツの冷凍保存、生、ゆでる、塩もみでどれが正解か検証したら意外な結果に!

|

キャベツの冷凍保存、生、ゆでる、塩もみでどれが正解か検証したら意外な結果に!

キャベツの保存方法

キャベツは冷凍保存しておくことで、鮮度を維持したまま長期保存が可能です。ただ冷凍保存の仕方には生のまま冷凍保存、茹でてから冷凍保存、塩もみにしてから冷凍保存などいくつか種類があります。

そこで今回はどの方法が最もいいのかを検証してみることにします。

キャベツの冷凍保存の仕方

そのまま冷凍保存

それではキャベツの冷凍保存の仕方を解説します。ちなみにキャベツは冷凍保存しておけば1か月は保存が可能です。まずはキャベツをざく切りにします。こちらがざく切りにした生のキャベツです。

これをそのまま冷凍用保存袋に入れ、金属トレイを下にしいてから冷凍保存します。

茹でてから冷凍保存

次はキャベツを茹でてから冷凍保存します。茹でる場合は1リットルの水に塩小さじ1を入れ沸騰させたら、キャベツの葉を加え、30秒ほど茹でたら取り出します。

ゆでたらざるに上げ冷めるまで待ちます。冷めたらキッチンペーパーで水けをふき取り、ざく切りにします。ちなみにこちらが茹でたざく切りキャベツです。

あとは冷凍用保存袋に入れます。金属トレイを下に敷いて冷凍庫で保存します。

塩もみしてから冷凍保存

最後に塩もみしてから冷凍保存します。塩もみする場合はざく切りにしたキャベツをボウルに入れ、キャベツの重さの2%の塩を加えて塩もみし、1時間ほど置いておきます。

こちらが1時間ほど置いておいた塩もみしたざく切りのキャベツです。

キャベツがしんなりしてきたら水けをしぼり、キッチンペーパーで軽くふいてから冷凍用保存袋に入れます。あとは冷凍保存します。

冷凍保存したキャベツを流水解凍、氷水解凍する

冷凍した生のキャベツを氷水解凍する

それでは冷凍したキャベツを実際に解凍してみることにします。茹でたキャベツと塩もみキャベツは流水解凍で、生のキャベツは氷水解凍します。

なぜ生のキャベツだけ氷水解凍なのかというと、生の場合は酵素などの影響を受けて10度以上で解凍すると鮮度が落ちやすいからです。

ちなみにキャベツの解凍方法については冷凍したキャベツの解凍方法、自然解凍、流水解凍、氷水解凍のどれがいいのか検証してみたでも詳しく解説しているので、併せて参考にしてみてください。

では実際に生のキャベツを氷水解凍してみることにします。まずはこちらが冷凍した生のキャベツです。

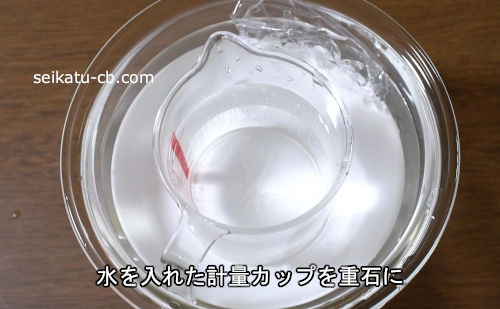

ボウルに水を入れ氷を加えて冷やしてから生のキャベツをポリ袋に入れたまま浸けます。

キャベツが浮いてこないように、上から皿などをのせ、その上に水を入れたカップなどをのせて重石にしておくのもいいです。

解凍するとこのようになります。食べた感想は若干ハリやシャキシャキとした食感が弱い感じがします。

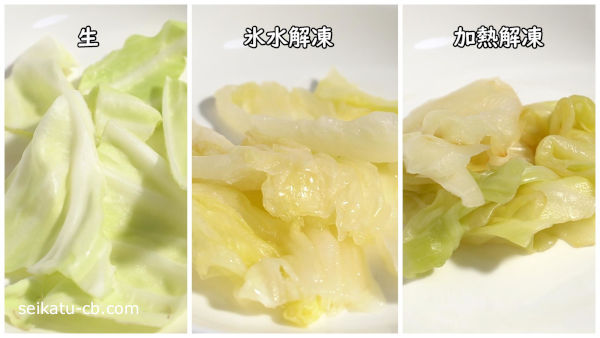

並べるとこんな感じです。左は冷凍する前のざく切りにした生のキャベツです。真ん中は冷凍した生のキャベツ、右は冷凍して氷水解凍した生のキャベツです。

生の状態から冷凍して解凍すると、だいぶしなっとしているのがわかるかと思います。

冷凍した茹でたキャベツを流水解凍する

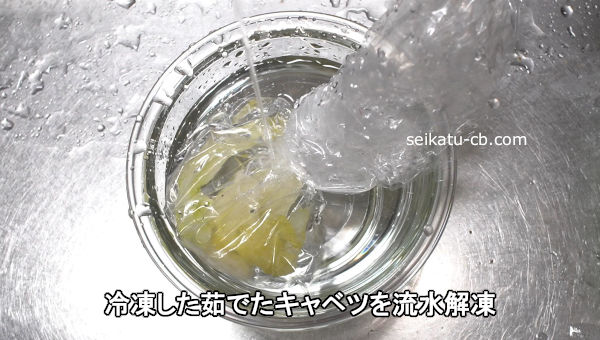

つぎは冷凍した茹でたキャベツを流水解凍します。まずはこちらが冷凍した茹でたキャベツです。

この冷凍の茹でたキャベツをポリ袋に入れ、ボウルやパッドなどに入れて上から水を垂らし続けます。これで15分ほど置いておけば解凍できます。解凍は触ってみて柔らかくなってるかどうかで判断します。

こちらが流水解凍した茹でたキャベツです。食べた感想はハリやシャキシャキ感も比較的キープされている感じがします。

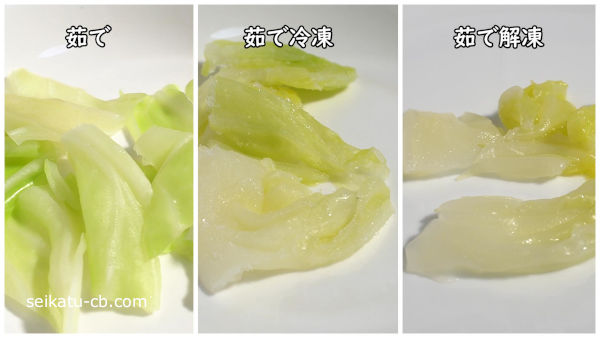

並べるとこんな感じです。左は冷凍する前のざく切りにした茹でたキャベツです。真ん中は冷凍した茹でたキャベツ、右は冷凍して流水解凍した茹でたキャベツです。

並べてみると、こちらも冷凍する前と冷凍してから解凍した後だと、大分しなとしているのがわかるかと思います。

冷凍した塩もみキャベツを流水解凍する

最後に冷凍した塩もみキャベツを流水解凍します。こちらが冷凍した塩もみキャベツです。

こちらも茹でたキャベツと同じようにポリ袋に入れてボウルなどに入れ、上から水を垂らし続けます。

こちらが流水解凍したものです。食べた感想はこちらもハリやシャキシャキ感が比較的維持されている感じがします。

並べるとこんな感じです。左は冷凍する前のざく切りにした塩もみしたキャベツです。真ん中は冷凍した塩もみキャベツで、右は冷凍して流水解凍した塩もみしたキャベツです。

こちらも生のキャベツのように冷凍すると茹でたようなしなっとした見た目にはなっています。

3つを食べ比べた感想

3つのやり方で冷凍したキャベツを流水・氷水解凍してみましたが、下の画像のように見た感じではどれも冷凍してから解凍すると、しなっとした感じになります。

ただ食べ比べてみた感想は茹でたキャベツも塩もみキャベツも比較的ハリやシャキシャキ感は維持できていました。一方生のキャベツはこれら2つのやり方と比べるとややしんなりしています。

流水解凍や氷水解凍をしてあえ物やサラダなどに利用する場合は、茹でるか塩もみしてから冷凍する方法をおすすめします。

ちなみに食感の特徴をまとめるとこんな感じです。

冷凍保存したキャベツを加熱解凍する

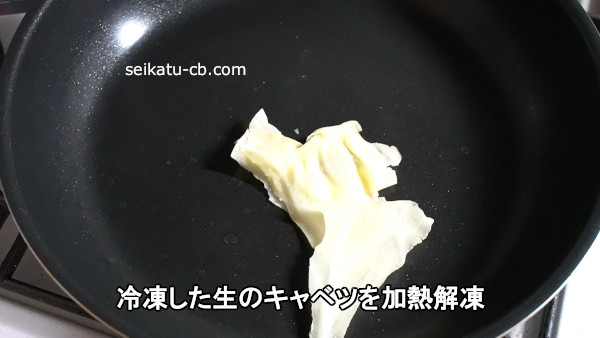

冷凍した生のキャベツを加熱解凍する

今度は冷凍したキャベツを冷凍のまま加熱解凍します。まずは冷凍した生のキャベツです。フライパンに生のキャベツを入れて火にかけます。焦げないように中火で加熱しました。

こちらがフライパンで加熱解凍した生のキャベツです。氷水解凍した生のキャベツよりもハリやシャキシャキ感がありました。

並べてみるとこんな感じです。左は生のキャベツで、真ん中は氷水解凍した生のキャベツ、右は加熱解凍した生のキャベツです。

加熱解凍のほうが氷水解凍したものよりも、しっかりとハリが残っているのがわかるかと思います。

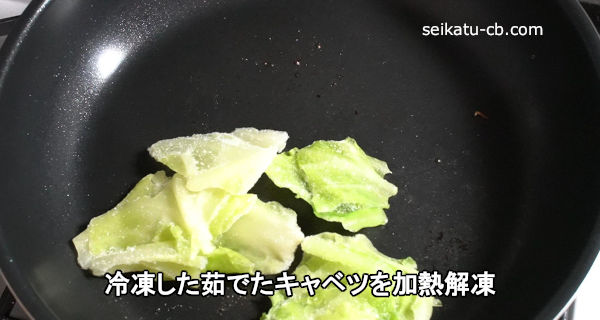

冷凍した茹でたキャベツを加熱解凍する

次は冷凍した茹でたキャベツを加熱解凍します。生のキャベツと同様フライパンに入れ、中火で炒めます。

こちらが炒めた茹でたキャベツです。触感は炒めた生のキャベツよりもややハリやシャキシャキ感が強かったです。

並べてみるとこんな感じです。左は生の茹でたキャベツで、真ん中は流水解凍した茹でたキャベツ、右は加熱解凍した茹でたキャベツです。

加熱調理すると水気が飛んで表面は大分みずみずしさはなくなっていますが、葉の厚みはどちらもそれほど差はなさそうです。

冷凍した塩もみしたキャベツを加熱解凍する

今度は冷凍した塩もみキャベツを加熱解凍します。こちらもフライパンに入れ、中火で炒めます。

こちらが炒めた塩もみキャベツです。ハリやシャキシャキ感に関しては塩もみしたキャベツが一番しっかりしていました。

並べてみるとこんな感じです。左は塩もみしたキャベツで、真ん中は流水解凍した塩もみキャベツ、右は加熱解凍した塩もみしたキャベツです。

炒めることで表面の水けは飛んでいますが、葉の厚み自体にはそれほど差はありません。

3つを食べ比べた感想

3つをやり方で冷凍したキャベツを加熱解凍してみました。以下の画像でわかる通り、こちらも見た目ではどれもそこまで大きな違いはありませんでした。

ただ食感に関しては、塩もみしたキャベツが最もハリやシャキシャキ感がよかったです。次いで茹でたキャベツで、やはりこちらでも生のキャベツが一番ハリやシャキシャキ感は弱かったです。

加熱調理で使う場合は塩もみしたキャベツがおすすめです。ただ少し塩味が効いているので、料理で使う場合は調味料を少し抑えて使うといいです。塩味などを浸けたくない場合は若干ハリやシャキシャキ感は劣りますが、茹でた冷凍キャベツを使うといいです。

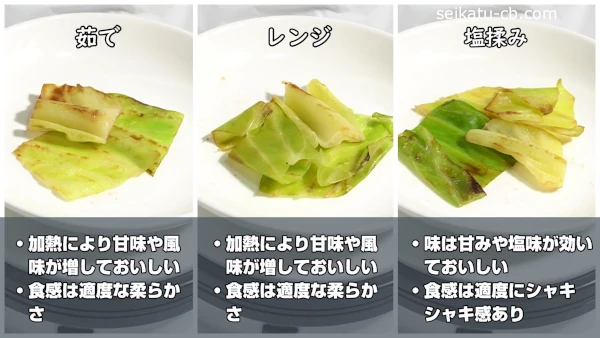

加熱解凍したそれぞれの触感の特徴をまとめるとこんな感じです。

ちなみに今回の検証については以下の動画でも詳しく取り上げているので、併せて参考にしてみてください。

レンジで加熱して冷凍した場合は?

キャベツをレンジで加熱して冷凍保存

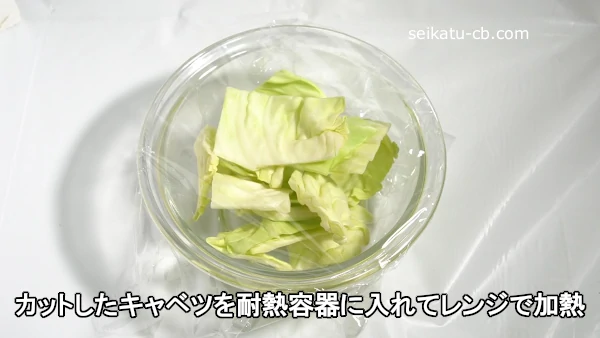

ちなみに生と茹でる、塩もみした場合だけでなく、レンジで加熱してから冷凍した場合はどうなるのかも気になったので、改めて茹でるのとレンジと塩もみの3つで冷凍した場合にどうなるかも検証してみました。

まずはキャベツをレンジで加熱してから冷凍保存する方法を紹介します。キャベツをざく切りにして耐熱容器に入れます。上からフワッとラップをのせレンジで加熱します。

加熱時間は100gで600Wで1分半、500Wなら1分50秒加熱します。冷めたら保存袋に入れ冷凍保存します。

レンジで加熱して冷凍したキャベツを流水解凍

こちらは2週間冷凍保存したレンジで加熱したキャベツです。こちらを流水解凍してみることにします。

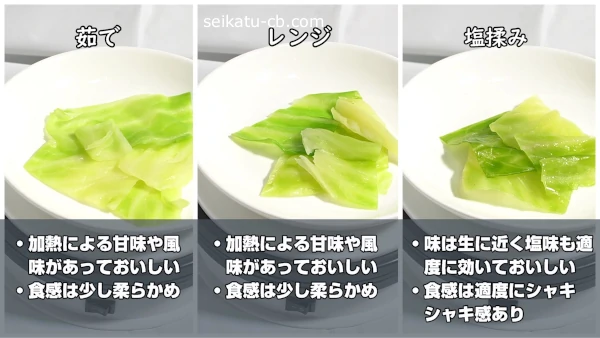

こちらは流水解凍したレンジで加熱して冷凍したキャベツです。食べてみたところ味や食感については茹でたものとそんなに変わらず、甘みがあって食感も適度に柔らかくてよかったです。

塩もみして冷凍したキャベツを流水解凍したものはどちらかというと生に近い味で塩味も効いているので味自体がだいぶ違う感じです。どちらもおいしかったです。食感は塩もみして冷凍したものの方がシャキシャキ感がありました。

味や食感の違いをまとめるとこんな感じです。

レンジで加熱して冷凍したキャベツを加熱解凍

次はフライパンで炒めて加熱解凍してみます。こちらはレンジで加熱して冷凍したキャベツを加熱解凍したものです。

食べてみたところこちらも茹でたものとそんなに味や食感はそんなに変わらず良かったです。塩もみして冷凍したキャベツを加熱解凍したものはさらに塩実も効いていたのでこちらも味はだいぶ違います。どちらもおいしかったです。

食感に関してはこちらも塩もみしたキャベツの方がシャキシャキ感はありました。

味や食感の違いをまとめるとこんな感じです。

3つを食べ比べた感想

レンジを新たに加えて検証してみましたが、茹でてもレンジで加熱しても冷凍保存する場合はどちらも味や食感に大きな差はありませんでした。レンジではたくさんの水も使わずに少量でも短時間で調理できるメリットがあります。

茹でる場合は沸騰させる時間と茹でる水が必要ですが、キャベツを一度に沢山加熱調理する場合はこちらの方が時間もかからず便利です。なので用途に合わせてレンジか茹でるか選んで冷凍保存するといいです。

塩もみする場合は確かにシャキシャキ感自体は一番しっかりしていますが、すでに塩味が結構効いてしまっているという問題もあります。塩味を生かした料理で使うならおすすめですが、そうでないなら茹でるかレンジで加熱してから冷凍保存するのがおすすめです。

また以下でも詳しく解説しています。

冷凍したキャベツを使ったレシピ

キャベツと豚バラのホイコーロー風

それでは冷凍したキャベツを使ったレシピをいくつか紹介します。まずはキャベツと豚バラのホイコーロー風です。使う材料は以下の通りです。

- キャベツ … 150g

- 豚バラ肉 … 150g

- ねぎ … 1/2本

- ごま油 … 大さじ1/2

- 調味料A

- みそ … 大さじ1

- 砂糖 … 大さじ1/2

- 酒 … 大さじ1/2

- みりん … 大さじ1/2

- しょうが汁 … 小さじ1/2

まずは長ねぎを斜め切りに、豚バラ肉は食べやすい大きさにカットします。

次にフライパンにごま油を引いて中火にかけ、温まったら豚バラ肉を加えて炒めます。

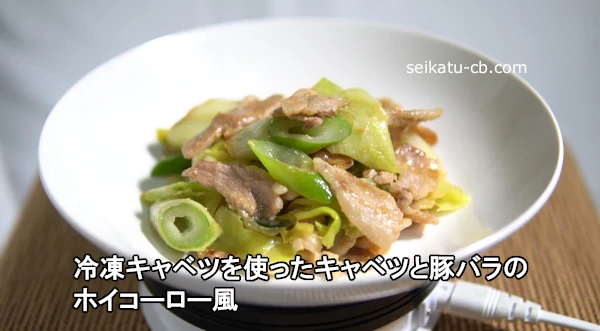

豚バラ肉に火が通ってきたら長ねぎと冷凍のままのキャベツを加えて炒めます。生のキャベツを使う場合は長ねぎとカットした生のキャベツを加えて炒めます。

キャベツがしっかりと解凍されて温まってきたらみそ大さじ1、砂糖大さじ1/2、酒大さじ1/2、みりん大さじ1/2、しょうが汁小さじ1/2を加えて混ぜ合わせます。全体に味がなじんだら出来上がりです。

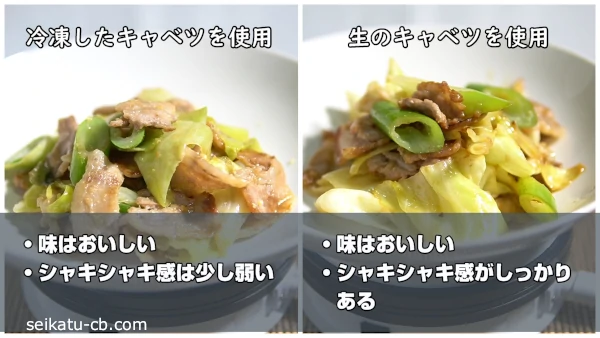

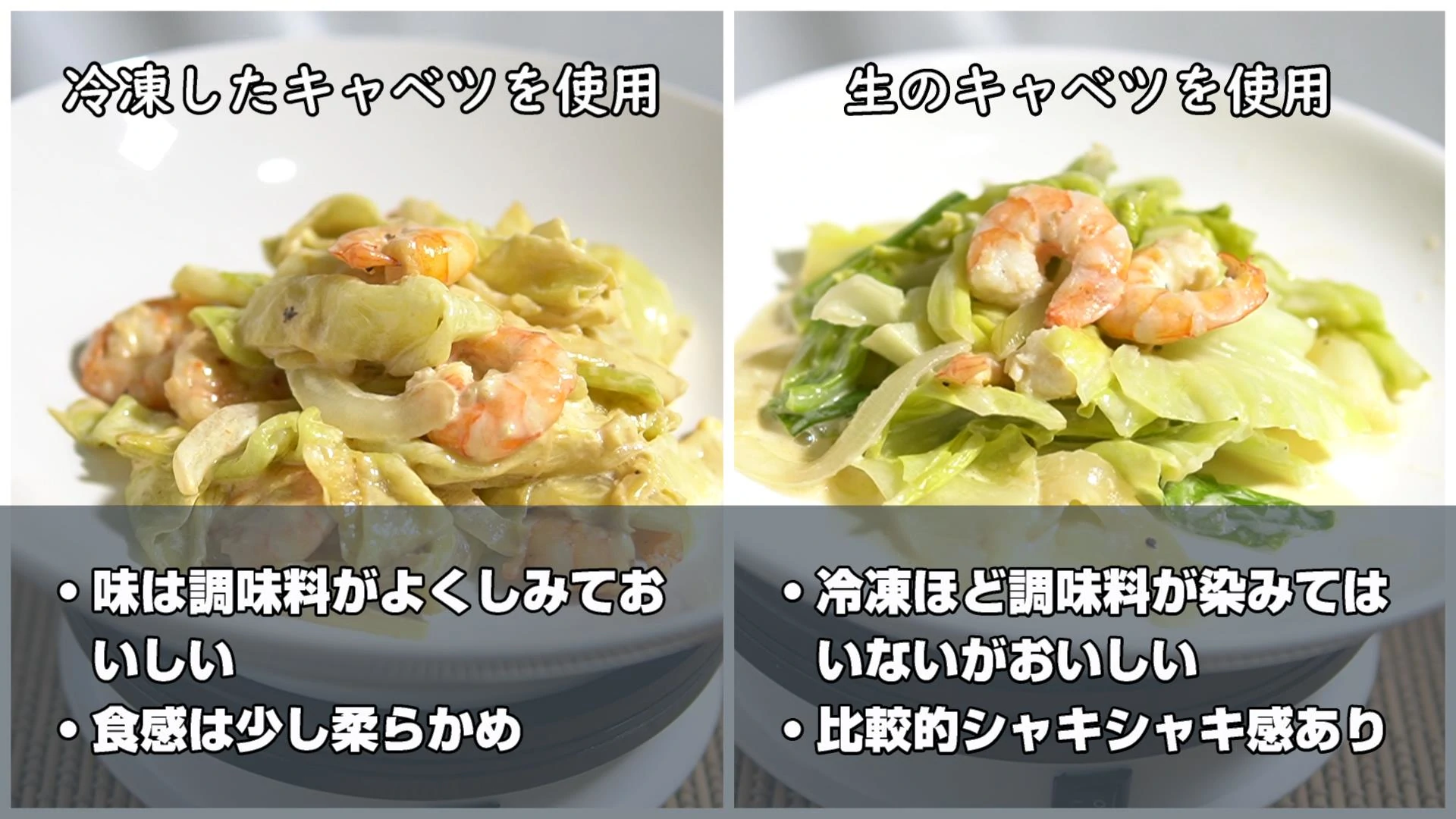

こちらは冷凍したキャベツを使って作ったキャベツと豚バラのホイコーロー風です。食べてみたところキャベツの味もしっかりとしていて、調味料もよくしみていておいしかったです。食感は適度な歯ごたえと柔らかくておいしかったです。

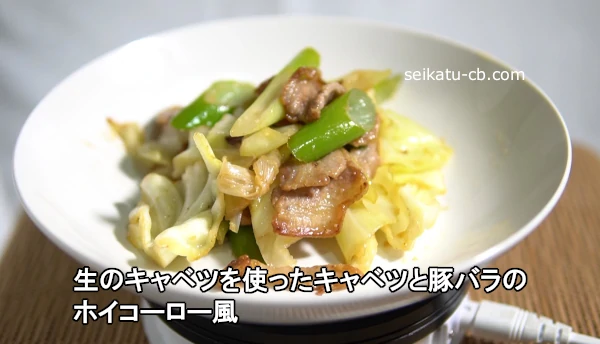

一方こちらは生のキャベツを使って作ったキャベツと豚バラのホイコーロー風です。食べてみたところ味の方はこちらもそんなに差はありませんでした。食感は冷凍したものに比べるとややシャキシャキ感があってよかったです。

食べ比べた感想は味の方はどちらも特に差はなくておいしかったです。食感の方はさすがに生のキャベツを使ったものの方が少しシャキシャキ感がしっかりとしていましたが、冷凍の方もシャキシャキ感は劣りますが、柔らかすぎるということもなく適度な柔らかさで美味しかったです。

結果としては冷凍したキャベツでも十分おいしく仕上がりました。

キャベツのエビマヨ炒め

次はキャベツのエビマヨ炒めです。使う材料は以下の通りです。

- キャベツ … 250g

- むきえび … 100g

- たまねぎ … 1/4個

- 塩・こしょう … 少々

- サラダ油 … 大さじ1/2

- マヨネーズ … 大さじ3

- しょうゆ … 小さじ1

まずはむきエビは背ワタがあればこのようにして真ん中あたりにつまようじをさし、ゆっくりと引っ張って行って背ワタを取り、塩とこしょうを少々振りかけておきます。

たまねぎは1cm幅にくし切りにします。

次に鍋にサラダ油大さじ1/2入れて中火にかけ、たまねぎとむきエビを加えて1分ほど炒めます。

1分炒めたら冷凍のキャベツを加えて炒めながらほぐしていきます。

生のキャベツを使う場合はキャベツと大さじ1の水を加えて強火にし、蓋をして3分ほど蒸し焼きにします。

3分蒸し焼きにしたらふたを取って炒めて水けを飛ばします。

冷凍のキャベツの場合はこのようにしっかりとほぐれて火も通ったらマヨネーズ大さじ3としょうゆ小さじ1を加えてさっと混ぜたら出来上がりです。

生のキャベツの場合は水気が飛んだら同じようにマヨネーズとしょうゆを加えてさっと混ぜ合わせて出来上がりです。

こちらは冷凍したキャベツを使って作ったキャベツのエビマヨ炒めです。食感の方は少し柔らかめです。味はしっかりと調味料がしみていておいしかったです。

一方こちらは生のキャベツを使って作ったキャベツのエビマヨ炒めです。こちらは比較的キャベツのシャキッとした食感は残っています。調味料の方は冷凍のものほどしみてはいませんでしたが、キャベツの甘みもしっかりあってこちらもおいしかったです。

食べ比べた感想は味の方は冷凍のキャベツの方がよくしみていました。食感の方は生のキャベツの方がシャキシャキ感がありました。特徴はそれぞれで違いましたがどちらもおいしかったです。

こちらも冷凍したキャベツでも十分おいしく仕上がりました。

キャベツの塩昆布和え

次はキャベツの塩昆布和えです。使う材料は以下の通りです。

- ざく切りキャベツ … 200g

- 塩昆布 … 15g

- レモン汁 … 小さじ2

- ごま油 … 大さじ2/3

- 白いりごま … 小さじ1

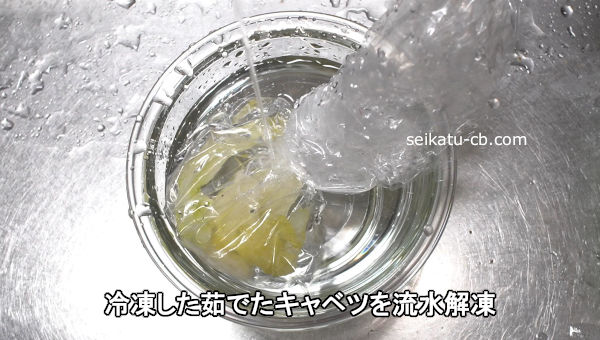

まずは冷凍のキャベツを流水解凍します。

生のキャベツを使う場合はざく切りにしたキャベツ200gを耐熱容器に入れ、レンジで600W3分、500Wで3分40秒加熱します。加熱したらレンジから出し、ラップを外して冷めるまで待ちます。

流水解凍した冷凍したキャベツはボウルに入れます。ここに塩昆布15g、ごま油大さじ2/3、レモン汁小さじ2、白いりごま小さじ1振りかけます。あとはよく混ぜ合わせたら出来上がりです。

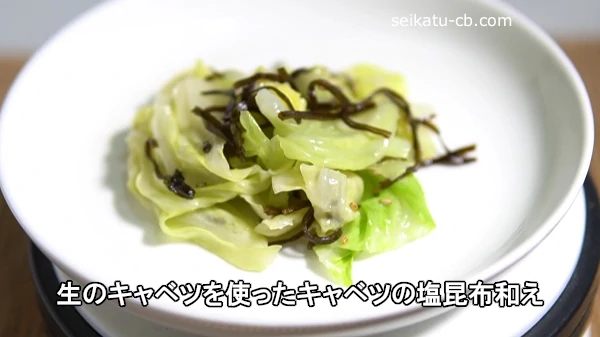

こちらは冷凍したキャベツを使って作ったキャベツの塩昆布和えです。食感の方は少し柔らかめです。味の方はキャベツの甘みもしっかりあって、塩昆布や調味料ともよくからんでおいしかったです。

一方こちらは生のキャベツを使って作ったキャベツの塩昆布和えです。食感はこちらの方がややシャキッとした食感は残っています。味の方はこちらもキャベツの味もしっかりありおいしかったです。

食べ比べた感想は味はどちらもおいしかったです。食感の方はさすがに生の方がややシャキッとした食感がありましたが、それでも冷凍の方もやや柔らかめとはいえ十分おいしかったです。

今回は冷凍したキャベツを使ってもキャベツの塩昆布和えがおいしく作れるのかどうかを検証してみました。結果としては冷凍したキャベツでも十分おいしく仕上がりました。

ちなみにそれぞれのレシピの作り方についてはこちらの動画でまとめて紹介しているので、併せて参考にしてみてください。

キャベツのその他の冷凍保存の仕方

キャベツの冷凍保存はざく切り以外でも千切りにして冷凍保存したり、1枚の葉をかるく湯通ししてから冷凍保存することもできます。それぞれの手順について以下で詳しく見ていきます。

キャベツを千切りにして冷凍保存

まずはキャベツを千切りにして水につけて水分を含ませからとりだし、水けをしっかりと切ります。

次に冷凍用保存袋に平らになるように入れて、空気を抜きながらジッパーをしめます。あとは金属トレイにのせて冷凍庫で保存します。

- 使う道具 - 冷凍用保存袋、金属トレイ

- 保存方法 - 千切りにして水につけたあと冷凍用保存袋に入れて保存

- 保存期間 - 1ヵ月

冷凍したキャベツの千切りの解凍方法

キャベツを冷凍保存すると下の画像のようになります。これが冷凍した千切りのキャベツです。食べる際は解凍が必要です。

キャベツの千切りは冷凍してから解凍するとどうしてもしなっとしてしまいます。そこで使う場合は解凍せずに冷凍のまま、直接加熱調理するといいです。炒め物やスープなどに利用するといいでしょう。

キャベツの葉を冷凍保存

キャベツの葉を一枚ずつはがして冷凍保存してもいいです。まず鍋に水を入れ、水1リットルに対して小さじ1ほどの塩を加えます。鍋を沸騰させたらキャベツさっと浸して、しんなりしたら取り出します。

ざるに上げて、冷まして水けをきります。

一枚ずつラップで包みます。

これをまとめて冷凍用保存袋に入れ、金属トレーの上にのせて冷凍庫で冷凍させます。

- 使う道具 - 冷凍用保存袋、金属トレイ

- 保存方法 - 1枚ずつ熱湯に通し、冷まして水けをきってからラップ氏、冷凍用保存袋に入れて保存

- 保存期間 - 1ヵ月

冷凍したキャベツの葉の解凍方法

キャベツの葉を冷凍すると下の画像のようになります。

冷凍した茹でたキャベツの葉を解凍して使う場合は、流水解凍がおすすめです。上記でも説明しましたが解凍の際にダメージを受けやすいマイナス5℃からマイナス1℃の温度帯も、流水解凍なら素早く通過するので、冷蔵庫で自然解凍するよりもハリやシャキシャキ感を維持できます。

キャベツのおすすめの解凍方法については冷凍キャベツの解凍方法、自然解凍、流水解凍、氷水解凍のどれがいいのか検証してみたでも詳しく解説しているので、併せて参考にしてみてください。

また以下の動画でも詳しく解説しています。

ちなみに加熱調理で使う場合は、冷凍のまま用途に合わせてカットし、そのまま料理に加えてください。加熱調理ならより手早く解凍できるので、解凍による食材へのダメージもより抑えることができます。

キャベツの冷凍保存のコツ

冷凍保存の前に水けをふき取る

キャベツを冷凍保存する場合は、表面の水気をキッチンペーパーなどで拭きとってから冷凍保存しましょう。水気が残っていると凍ったときに霜がつきやすく、霜があると解凍時に味が落ちやすくなります。また食品同士もくっつきやすいので使う時にも不便です。

金属トレイにのせて保存

冷凍保存では時間をかけずに急速に冷凍させた方が食材の傷みも少なくて済みます。そこで冷凍保存する際は食材を熱伝導率の高い金属トレイの上にのせて保存することで、素早く冷気が食材に伝わり、通常よりも早く冷凍させることができます。

空気はしっかりと抜く

キャベツを冷凍保存する際は、冷凍用保存袋の空気をしっかりと抜くことが大切です。空気は熱伝導率が低いので、空気が残っているとその分冷気が伝わるのが遅くなり、冷凍にかかる時間も長くなってしまいます。

薄く平らにして保存する

食品の冷凍で大事なのはいかに早く冷凍するかですが、そのためにも保存する際は食材をなるべく薄く平らにして保存しましょう。こうすると素早く均一に冷凍することができます。また解凍時の時間も短縮することができます。

保存袋に保存日の記入を

冷凍保存は長期保存できるのでついつい使うのを忘れがちです。長期保存ができるとはいえ限度はあるので、後になっていつ保存したのかわからなくなると、まだ食べれるのかどうかの判断もしづらくなります。冷凍保存する際は冷凍用保存袋には保存した日付と中身を記載しておきましょう。

ちなみに冷凍用保存袋といえばジップロックが有名ですが、こちらはあらかじめ保存袋の表面に日付や保存する食材名を記入する欄がプリントされています。ジップロックはS、M、Lとサイズがあり、スーパーやドラッグストアなどでも売っていますが、ネットでまとめて購入することもできます。

|

PR ジップロック フリーザーバッグ旭化成ホームプロダクツ amazonで購入 楽天市場で購入 |

キャベツを作り置きにして保存

キャベツとさつま揚げの煮びたしにして保存

あらかじめキャベツのおかずを作っておき、冷蔵、冷凍保存しておくと、次からの料理で簡単に電子レンジで加熱するだけで簡単に料理に一品を加えることができ便利です。 まずはキャベツとさつま揚げの煮びたしについて紹介します。保存は冷蔵庫で3〜4日、冷凍庫で2週間ほど可能です。

まずはキャベツをざく切りにし、さつま揚げは熱湯をふりかけてから水を切った後、1cm幅に切ります。

つぎに鍋に調味料を加え強火で加熱します。煮立ったらキャベツとさつま揚げを加えて蓋をします。再び煮立ったら弱火にして7〜8分ほど煮込んで出来上がりです。

- キャベツ … 1/4個(250g)

- さつまあげ … 2枚

- 調味料

- だし汁 … 1と1/2カップ

- しょうゆ … 小さじ2

- みりん … 小さじ2

- 塩 … 小さじ1/5

キャベツのソース炒め

次にキャベツのソース炒めについて紹介します。作り方はまずはキャベツをざく切りにします。次にフライパンにサラダ油を引いて強火で熱し、キャベツを加えて炒めます。キャベツがしんなりしてきたら調味料を加えて混ぜ合わせます。最後にかつお節をかけて混ぜて出来上がりです。

- キャベツ … 1/4個(250g)

- かつお節 … 1/2パック

- サラダ油 … 大さじ1と1/2

- 調味料

- ウスターソース … 大さじ2

- 塩・こしょう … 少々

冷凍は冷凍用保存袋で

キャベツの作りおきを保存する場合、冷蔵庫なら容器などに入れて保存してもいいです。冷凍する場合は容器ではなく冷凍用保存袋のほうがいいです。こちらなら空気を抜きやすいので密閉しやすく、また平らにして入れれば冷却も早くて済みます。

作り置きにしたキャベツの解凍方法

作り置きにしたキャベツのおかずは自然解凍だと水っぽくなるので、電子レンジで解凍するといいです。この時一気に加熱までしてしまうと保存袋が耐えきれない場合もあるので、まずは解凍キーで解凍だけにしましょう。解凍したら耐熱容器に移してレンジで加熱して温めるといいです。

冷凍庫の保存温度は?

冷蔵庫の保存温度は0度から5度ですが、冷凍庫は食品をしっかりと凍らせるためにマイナス18度ほどに設定されています。製品によってはより早く冷凍させるためにマイナス30度に設定されているものもあります。

キャベツの冷凍保存以外の保存方法

冷蔵庫で保存

キャベツは冷蔵庫での保存も可能です。この場合乾燥しないように新聞紙で包んでポリ袋に入れ、軽く口を閉めて保存します。芯の部分をカットしてそこに湿らせたキッチンペーパーを詰めて保存してもいいです。通常一週間ほど保存が可能ですが、キッチンペーパーを詰めれば2週間ほど保存できます。

塩をふって冷蔵保存

キャベツをざく切りにして塩をキャベツの重量に対して2%分ふり、しんなりしてきたら軽くもんでから密閉できる保存袋に入れて、冷蔵庫で保存します。これで1週間は保存ができます。キャベツの保存方法全般についてはキャベツの保存方法と保存期間、長持ちのコツで解説しています。

また下の動画でもキャベツの見分け方・選び方を解説しているので合わせて参考にしてみてください。

ちなみに以下の動画では実際に芯をくりぬいて濡らしたキッチンペーパーを詰め、新聞紙で包んでポリ袋に入れて保存する方法の効果を検証しています。併せて参考にしてみてください。

おいしいキャベツの見分け方

キャベツは冷凍保存することで長期保存も可能ですが、鮮度を保ちたいならまずは購入段階でいいものを選ぶことも大事です。そこでキャベツの選び方・見分け方についても解説します。きゃべつは葉の色が緑が濃くてみずみずしく、つやのあるものがいいです。芯も変色してなくて、みずみずしく白いものを選びます。

持ってみて重量感のあるものが良品です。カット済みの物は芯の高さが3分の2以内のものを選びます。それ以上のものは成長のし過ぎで味も鮮度も落ちます。詳しくはおいしいキャベツの見分け方・選び方で解説しています。

また下の動画でもキャベツの見分け方・選び方を解説しているので合わせて参考にしてみてください。

まとめ

今回はキャベツを冷凍するなら生のまま、茹でた後、塩もみした後のどれがいいのかを検証してみました。流水解凍や氷水解凍してサラダやあえ物などに使う場合は、茹でてからもしくは塩もみしてから冷凍することをおすすめします。

加熱調理で冷凍のまま直接使うなら、塩もみしたキャベツがおすすめで、塩味などを浸けたくない場合は茹でたキャベツをおすすめします。冷凍したキャベツを使ったレシピも紹介しているので合わせて参考にしてみてください。

もっとからだにおいしい野菜の便利帳

からだにおいしい 野菜の便利帳

プロが教える食材の裏ワザ

食材完全使いこなし事典

料理の裏ワザ便利帳

野菜の基礎知識

調理以前の料理の常識

食材図典生鮮食材篇

材料の下ごしらえ百科

農家が教える野菜の収穫・保存・料理

もっとおいしくながーく安心 食品の保存のテク

野菜おかず作りおきかんたん217レシピ

野菜の保存&使いきりレシピ