| アルミ鍋、雪平鍋の黒ずみの原因と落とし方 | |

はじめに

アルミ鍋も使っていくうちに表面に黒ずみができてくることがあります。黒ずみは洗ってもなかなか落ちないものです。そこで今回はまずアルミ鍋の特徴について見ていき、アルミ鍋が傷つく原因、なぜアルミ鍋に黒ずみができるのかについて見ていきます。

更にアルミ鍋についた黒ずみの落とし方と、黒ずみがつかないように日常のお手入れのコツなどについても紹介します。

更にアルミ鍋についた黒ずみの落とし方と、黒ずみがつかないように日常のお手入れのコツなどについても紹介します。

アルミの特徴

アルミは熱伝導率が高く軽い

アルミ鍋は熱伝導率が高くすばやく熱が回るので、手早く料理をすませることができ、また軽いので持ち運びがしやすいといったメリットが有ります。このアルミ鍋につかわれるアルミニウムは酸化しやすい金属で、空気に触れると酸化して酸化皮膜を形成します。これによりアルミ表面が腐食から守られているのです。この表面の薄い酸化皮膜を人工的に厚くしたのがアルマイト(陽極酸化皮膜)で腐食に強く頑強なのが特徴です。市販されてる鍋のほとんどがこのタイプになります。アルマイトはセルの集合体で、各セルには微細な孔が開いています。図にすると下の画像のようになります。アルマイトはメッキのように表面に付着するのではなく、アルミ素地部分にも溶解して成長していくため、メッキよりもはがれにくく、丈夫な皮膜となります。

アルミ加工には大きく2種類ある

アルマイトは処理液の違いで硫酸(りゅうさん)アルマイト(白色アルマイト)としゅう酸アルマイト(黄色アルマイト)が有ります。シュウ酸アルマイトの方がアルマイト層の厚みが高く、また微細孔のサイズもより小さいので、隙間が少ない分強度は3倍高いといわれています。硫酸アルマイトは白色アルマイトと呼ぶように見た目も銀白色をしています。一方シュウ酸アルマイトは黄色アルマイトという名前からもわかる通り黄色がかった色をしています。

片手鍋の雪平鍋などは白色アルマイトのものが多いですが、強度の高い黄色アルマイト性のものもあります。価格は通常の白色アルマイトのものよりもやや高いです。

|

PR 小伝具 アルミ 雪平なべ 18cm北陸アルミニウム amazonで購入 楽天市場で購入 |

アルマイト加工は日本が発明

ちなみにこのアルマイトの加工技術は1924年に理化学研究所の植木栄、宮田聡の両氏によって発明されたもので、アルマイトという名も日本でつけられたものです。英語でもalumite、almiteと表記します。アルマイトが傷つく理由

強酸性、強アルカリ性に弱い

アルミは強酸性、強アルカリ性に弱いのでお酢やレモンなどの酸性の物を使用した料理や、コンニャク、重曹などのアルカリ性の強い食材を使った料理はなるべく避けたほうがいいです。表面の酸化皮膜が溶解して薄くなりアルミ表面が露呈してしまいます。継ぎ足しで水を沸かし続けるのもよくない

またストーブなどで水を継ぎ足ししながら沸かし続けるのもよく有りません。本来水道水はpHは中性に近く、酸、アルカリのどちらかに極端に傾いてはいないのですが、水道水を沸騰させていくと徐々にアルカリ性に傾いていきます。これはなぜかというと水道水には溶存ガスである酸素や炭酸ガス、塩素ガスが溶けており、それがミネラル分とバランスをとって中性に近い数値となっています。これが沸騰させることにより溶存ガスの方が抜けていき、残されたミネラル分の濃度が高くなっていくことでアルカリ性に傾いていきます。このアルカリ性の水に長時間さらされることで表面の酸化皮膜にダメージが出てくるわけです。空焚きも厳禁

また空焚きも厳禁です。アルミ素地と酸化皮膜の熱膨張率は微妙に異なりますので、高温で長時間熱していると、熱膨張率の違いからひびがはいってしまいます。ひび部分に露呈したアルミ素地が腐食の影響を受けてしまうというわけです。ステンレスのたわしでこするのもダメ

ステンレス製のたわしなどでごしごしこすったりしても酸化皮膜がきずついてしまうので、やわらかいスポンジと中性洗剤であらうといいでしょう。

アルマイトが溶解、はがれてしまう要因

|

黒ずみの原因

アルミニウムにできる黒ずみは、このようにして酸化皮膜が傷ついてはがれてしまいアルミ素地が表面に出てしまったことが原因です。露呈したアルミ素地が水分と反応して水酸化アルミニウムを形成し、それが水分中のミネラル(カルシウムや銅など)と複雑な化学反応を繰り返すことで、黒く変色して見えるようになります。これを黒色化反応と呼びます。水酸化アルミニウムは体に無害な成分でそのままにしていても問題ありません。

ちなみに水酸化アルミニウムも酸化皮膜であるアルマイトの一種でベーマイトとも呼ばれます。水酸化アルミニウムだけなら見た目は白っぽいのですが、カルシウムや銅などその他のミネラルと反応すると黒色や褐色などの色に変化します。

ちなみに水酸化アルミニウムも酸化皮膜であるアルマイトの一種でベーマイトとも呼ばれます。水酸化アルミニウムだけなら見た目は白っぽいのですが、カルシウムや銅などその他のミネラルと反応すると黒色や褐色などの色に変化します。

黒ずみ対策

酸性値の高い食品で落とす

出来てしまった黒ずみですが、この黒ずみの酸化被膜の一種です。ですから黒ずみを落としたいなら酸の力を利用するといいです。アルマイトを溶かしてしまうお酢やレモンといった食品を使います。ちなみに食品では次のような物が酸性度が高いので、こうした食品を利用するといいでしょう。酸性度の高い食品

- クエン酸 pH2

- レモン pH2

- 梅干し pH2

- 白ワイン pH2.3

- 赤ワイン pH2.8

- お酢 pH3

- りんご pH3

実際にアルミ鍋の黒ずみをとっていく

実際にお酢を使ってアルミ鍋(雪平鍋)の黒ずみをとってみることにします。使うアルミ鍋はこちらです。黒ずんだ部分や白い部分があります。

アルミ鍋にお酢を入れて一煮立ちさせた後、弱火でぐつぐつ煮込んでいきます。20分ほど煮込むと黒ずみや白い部分が取れていきます。

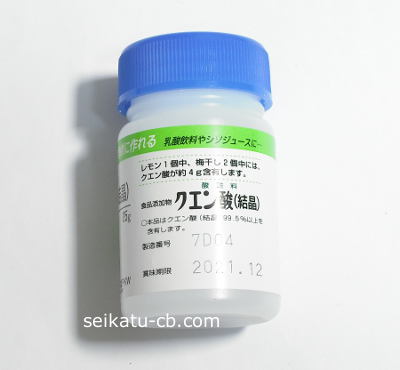

今回お酢を使いましたがお酢だとそこまできれいにはならなかったのでクエン酸を使うことにしました。クエン酸は食品中で最も酸性値が高い食品で、レモンや梅干し、その他の柑橘類などにもクエン酸が多く含まれます。今回は以下の食用のクエン酸を使いました。舐めてみるとレモンのように酸っぱいです。

中身はこのように顆粒状になっていて、これを溶かして使います。

クエン酸はドラッグストアなどに行けば置いていますが、ネットで購入することもできます。950mgと大容量のものも売っていて、値段もそれほど高いものではないので料理にもおそうじにも使えるクエン酸を購入して、常備しておいてもいいでしょう。

|

PR 無水クエン酸 950g 食用 純度99.5% 以上北陸アルミニウム amazonで購入 楽天市場で購入 |

それでは実際にアルミ鍋の黒ずみでクエン酸を使ってみることにします。すでにお酢で煮込んでいますが、水分が蒸発して減ってきているので水を足して、さらにそこにクエン酸を小さじ2ほど加えて改めて15分ほど煮込んでみました。すると以下の画像のように黒ずみや白汚れが取れて綺麗になりました。

落とした後はとぎ汁で酸化被膜を

しばらくすれば再び空気中にて酸化皮膜が形成されますが、それ以前に使ってしまうと再び黒色化反応を起こしてしまいます。黒ずみを落としたアルミ鍋はそのままにしないでとぎ汁を10〜15分ほど沸騰させてやると良いです。こうすることでアルマイトに似た皮膜が形成されます。ただしアルマイトほどではないので、定期的にすることをおすすめします。

黒ずみを予防するには

酸性、アルカリ性の高い食品を使わない

黒ずみを予防するなら黒ずみの原因となる酸性やアルカリ性の強い食品を、アルミ鍋で使用することは控えることが大切です。上でも述べましたが酸性度の高い食品はお酢やレモン、梅干し、かんきつ類、りんごなどがあげられます。アルカリ性の強い食品はこんにゃくや重曹、生のラーメンや卵などがあります。生のラーメンは材料であるかんすいが炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、リン酸系カリウム塩、ナトリウム塩などのアルカリ性水溶液だからです。卵は殻の成分の炭酸カルシウムがアルカリ成分です。こうした食品をアルミ鍋で使わないことで、アルミ鍋を黒ずみを抑えることができます。

中性洗剤とスポンジで洗う

アルミ鍋を洗う時はアルカリ性の洗剤の仕様は避け、台所用の中性洗剤を使うようにしましょう。またたわしやクレンザーなどの使用は表面の酸化被膜を傷つけてしまうので、スポンジを使うようにしましょう。まとめ

まとめるとアルミ鍋は表面を腐食から守るために強化された酸化皮膜であるアルマイトで覆われています。アルマイトは強い酸やアルカリ、空焚き、ステンレスたわしなどの強い刺激に弱く、アルマイトがはがされると黒ずみや腐食などの原因となります。黒ずみは水と酸素が反応した水酸化アルミニウムと各種ミネラルとの反応によりできます。

黒ずみをとるならレモンやりんごの皮を水に入れて煮込むといいでしょう。食品の酸を利用して黒ずみをとることができます。黒ずみをとった後は再び酸化皮膜を形成させるためとぎ汁を煮込むといいです。ただしこれも完璧ではないので定期的に行う必要が有ります。

黒ずみをとるならレモンやりんごの皮を水に入れて煮込むといいでしょう。食品の酸を利用して黒ずみをとることができます。黒ずみをとった後は再び酸化皮膜を形成させるためとぎ汁を煮込むといいです。ただしこれも完璧ではないので定期的に行う必要が有ります。

※ 参考文献

お手入れの教科書

掃除・収納のきほん

科学的に正しい暮らしのコツ

お手入れの教科書

掃除・収納のきほん

科学的に正しい暮らしのコツ

| 最終更新日 2018/09/13 |

TOPへ TOPへ  お掃除TOPへ お掃除TOPへ  HOMEへ HOMEへ

|

キッチン編一覧

PR |

since 2002/09/28

Copyright(C)2002 生活知恵袋 All Rights Reserved

Copyright(C)2002 生活知恵袋 All Rights Reserved